|

||||||

|

���N�㌩���x�ɂ��� �P�@ ���N�㌩���x�Ƃ́A�ǂ�Ȑ��x�ł����H �@�@ �@�F�m�ǁA�m�I��Q�A���_��Q�Ȃǂ̗��R�Ŕ��f�\�͂��s�\���ȕ��X�́A�s���Y�⒙��

�Q�@ ���N�㌩���x�̂����� �@�@�@���N�㌩���x�ɂ͖@��㌩�ƔC�ӌ㌩������܂��B �@�@�@�@��㌩�́A�{�l�̔��f�\�͂��s�\���ɂȂ����Ƃ��ɁA�ƒ�ٔ����������҂�I�C �@�@ ������̂ł���A�{�l�̏�Q�̒��x���d�����̂���A��㌩��A��ۍ���A��⏕��̂R�ɋ敪 �@�@ ����܂��B �@�@�@�@ �@�@�@

�@�A�@�C�ӌ㌩�́A�{�l�ɔ��f�\�͂����鎞�ɁA�����A���������f�\�͂��s�\���ɂȂ����� �@�@�Ɍ㌩�l�Ɖ������Ă��炤��̓I�ȓ��e��O�����Č_�܂��B�{�l�̔��f�\�͂��s�\�� �@�@�ɂȂ����Ƃ��A�ƒ�ٔ������C�ӌ㌩�ēl��I�C����������A���͂������܂��B

�R�@ ���N�㌩�l�𗘗p�ł���l�́H �@�@�@���N�㌩���x�́A���_��̏�Q�ɂ�蔻�f�\�͂��s�\���Ȑl���ΏۂƂȂ�܂��B����_��

�S�@ ���N�㌩�l�ɂȂ邱�Ƃ��ł���l�́H �@�@�@���N�㌩�l�ɑI�C����邽�߂ɂ́A���ʂ̎��i�͕K�v����܂���B�@����߂錇�i���R�@

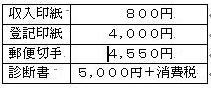

5 �@��㌩�𗘗p����ɂ́H �@�@�@�㌩�J�n�̐R����\�����Ăł���l�́H �@�@�@ �{�l�A�z��ҁA�l�e�����̐e���A�s�������Ȃǂł��B�Ȃ��A�����̍Ȃ́A���N�㌩�́@�@�@�\���Ăɂ����Ă͔F�߂��܂���B �@�A�@�g��蓙�����Ȃ��l�́H�@�@�@�@ �@�@�@ �z��҂�l�e���̐e�������Ȃ��A�e�������Ă��\���Ă����ۂ��Ă���A�e�������Ă� �@�@�{�l�ɑ���s�҂���u������ꍇ�́A�s���������\���l�ƂȂ�܂��B �@�B�@�ǂ��ɐ\���Ă���悢�̂��H �@�@�@�@�{�l�̏Z���n�i�Z���o�^������Ƃ���j���NJ�����ƒ�ٔ����ł��B �@�C�@�\���ĂɕK�v�ȏ��ދy�є�p�́H �@�@�y�\�����ށz�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���@�\�����@�@�@���@�\�����t�[�i�{�l�ȊO���\�����Ă�Ƃ��j

�@�@�y�Y�t���ށz �@�@�@ �@ �@�@�y��@�p�z�@�@�@  �@�@�@ ���@�\���Ă̔�p�́A�\���l�̕��S�ƂȂ�܂��B �@�@�@�@ ���@�\�����ނ���ƂɈ˗�����ꍇ�͕ʂɔ�p��������܂��B

�@�@ �y�{�l�̍��Y�Ɋւ��鏑�ށz

�@�D�@�㌩�l�̕�V�i��O�҂̏ꍇ�j �@�@�@�@�ƒ�ٔ����́A�{�l�̍��Y�̑��Ɍ㌩�����̓�Փx�Ȃǂ��l�����āA��V�𑍍��I���@�@ ���f���Č��肳��܂��B �U�@ ���N�㌩�l�̖����͉��ł����H�@�@ �@�@���@�{�l�̈ӎv�d���A���{�l�̐S�g�̏�Ԃ���ɔz�����Ȃ���A�{�l�ɑ���@�@�@�@ �@�@�@�@���āA���Y���Ǘ�������K�v�Ȍ_������肷�邱�Ƃɂ���āA�{�l��ی�E�x�����܂��B �@�@���@���N�㌩�l�́A���̎����ɂ��ĉƒ�ٔ����ɕ���ȂǁA�ƒ�ٔ����̊ē� �@�@�@�@�܂��B�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �V�@���N�㌩�l�̋Ɩ��́H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���Y�ژ^����� �@�@�@�@���N�㌩�l�I�C��P�����ȓ��ɁA�{�l�̍��Y��c�����ĉƒ�ٔ����ɍ��Y�ژ^��

�@�A ����̗\��𗧂Ă� �@�@�@�@�{�l�̈ӌ��d���{�l�ɂӂ��킵����炵����x���̎d�����l���āA���Y�Ǘ����@�@ ���A���@�Ȃǂ̌_��ɂ��āA����̌v��Ǝ��x�\��𗧂Ă܂��B

�@�B�@�{�l�ɑ����Č_������� �@�@�@�@���T�[�r�X�̗��p�_���{�݂ւ̓����_��Ȃǂ�{�l�ɑ����čs���܂��B�@�@�@ �Ȃ��A�㌩�l�ɂ͎�p��I����Âɓ��ӂ��錠���͔F�߂��Ă���܂���B

�@�C�@�{�l�̍��Y���Ǘ����� �@�@�@�@�{�l�̗a���ʒ��Ȃǂ��Ǘ����A������x�o���L�^���܂��B �@�D�@�d���̏��ƒ�ٔ����ɕ��� �@�@�@�@�ƒ�ٔ����ɑ��āA���N�㌩�l�Ƃ��čs�����d���̏���A������w�������@�@ �܂��i������u�㌩�ēv�Ƃ����܂��j�B

�W�@�@�㌩�l�̔C���͂��܂łł����H �@�@�@�{�l���S���Ȃ������_�ŏI���������܂��B

�C�ӌ㌩���x�ɂ��� �P�@ �C�ӌ㌩���x�𗘗p�ł���l�́H �@�@ �_����������ۂɔ��f�\�͂�����ΒN�ł����p�ł��܂��B

�Q�@ �C�ӌ㌩�l�ɂȂ邱�Ƃ��ł���l�́H �@�@�@�C�ӌ㌩�l�ƂȂ�̂ɓ��ɕK�v�Ȏ��i�͂���܂���B�C�ӌ㌩�_��͐M���W�Ɋ�Â��@ �ϔC�_��̈�ł��̂ŁA�{�l���M���ł���l�ɂȂ��Ă��炤���Ƃ��]�܂����Ǝv���܂��B �@ �������A���i���R�ɊY������l�͓K�ȐE���𐋍s������ƍl�����܂��B

�R�@ �C�ӌ㌩�𗘗p����ɂ́H �@�@�@�����؏��̍쐬 �@�@�@ �C�ӌ㌩�_��̒����ɂ́A�{�l�y�ю�C�҂����ؖ���ɏo���������؏����쐬�����@�@���Ƃ��K�v�ł��B�Ȃ��A�{�l���a�C���̗��R�ōs�����Ƃ�����ȏꍇ�́A���ؐl�ɂ��Ă��炤 �@�@���Ƃ��\�ł��i1.5�����j

�@�A�@�K�v�ȏ��ޓ��́H �@�@�@�@�Z���[�̎ʂ��i�{�Ђ��킩����́j�A��ӓo�^�ؖ����A���K�v�ł��B�@�@ �Ȃ��A�ϑ������ɂ���ẮA�s���Y�̓o�L�듣�{��a���ʒ������K�v�ɂȂ邱�Ƃ����� �@�@ �܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�B�@��p�́H �@�@�@�@�Q�D�T���~���x�ł��B

�S�@ �C�ӌ㌩�_��̎�ނ́H �@�@�@�����^ �@�@�@�@�����A���f�\�͂��s�\���ȏ�ԂɂȂ����ꍇ�ɔ����āA���炩���ߎ���I�C�ӌ㌩�@�@ �l�ɁA�{�l�̌�������Y�Ǘ��Ɋւ��鎖���ɑ㗝����^����_��ł��B �@�@�@�@���f�\�͂��ቺ������ɁA�ƒ�ٔ������I�C����u�C�ӌ㌩�ēl�v�̊ē̂��Ƃ� �@�@ �{�l�̈ӎv�ɏ]���Ďx�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�A�@�ڍs�^ �@�@�@�@�u���Y�Ǘ����ϑ��_��v�Ɓu�C�ӌ㌩�_��v�̂Q���Ɍ��Ԃ��̂ł��B�@�@�@�@�u���Y�Ǘ����ϑ��_��v�Ƃ́A�{�l�̔��f�\�͂��s�\���Ƃ܂ł͂����Ȃ����A����� �@�@�@���ߍ��Y�Ǘ��s�ׂɕs��������Ƃ����ꍇ�A���Ȃ̍��Y�̊Ǘ��Ɋւ��鎖���̑S���܂� �@�@�@�͈ꕔ�ɂ��đ㗝����^������̂ł��B���̌�A�{�l�̔��f�\�͂��s�\���ɂȂ����Ƃ� �@�@�@�Ɂu�C�ӌ㌩�_��v�ֈڍs����_��`�Ԃł��B �T�@ �C�ӌ㌩�l�̐E�����e�́H �@ ���@�C�ӌ㌩�_��̌����؏����쐬����ۂɖ{�l�ƍ��ӂ����u�㗝���ژ^�v�ɋL�ڂ���ā@ �@�@�@���鎖���i���Y�Ǘ��Ɋւ���@���s�ׁj�Ɍ����܂��B �@ ���@�@��㌩�l�̐E�����e�́A�����A�×{�Ō삨��э��Y�̊Ǘ��Ɋւ����I�ȑ㗝�� �@�@�@�Ǝ�������^�����Ă��܂����A�C�ӌ㌩�l�̏ꍇ�A�_��ɒ�߂�ꂽ�͈͓��Ɍ��肳�� �@�@�@�Ă��܂��B

�U�@ �C�ӌ㌩�l�̕�V�́H �@�@�@�{�l�ƌ㌩�l�Ƃ̘b�������i�E���̓�Փx�����l���j�Ō��肵�_�ɋL�ڂ��܂��B

�V�@ �㌩�l�̔C���͂��܂łł����H �@�@�@�{�l���S���Ȃ������_�ŏI���������܂��B

|

|

||||

| Last modified 20011 | NPO�@�l�@���N�㌩�g�}�g |